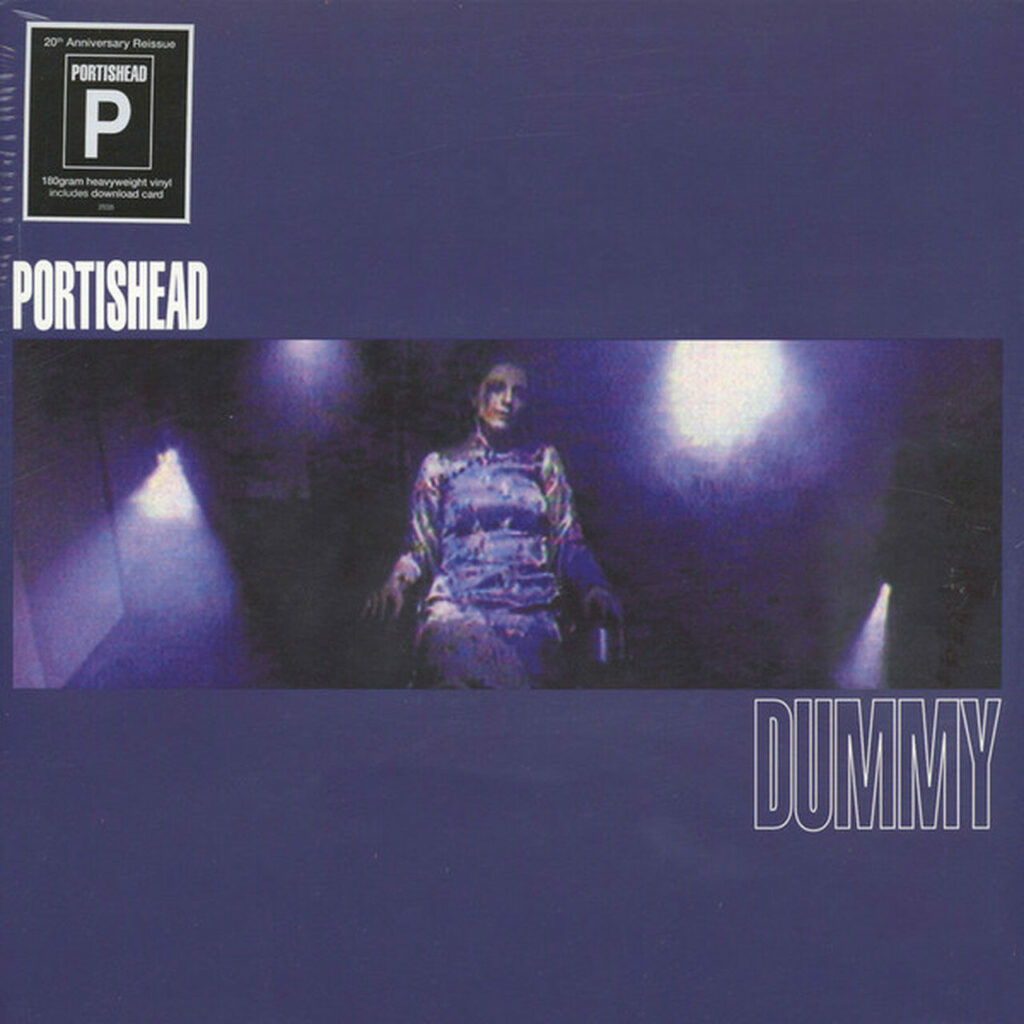

Nel 1994 usciva Dummy, disco d’esordio della band di Bristol.

Ed è un ascolto più attuale che mai.

Al mondo esistono dischi talmente belli che a volte sembrano non avere età, dandoci l’illusoria impressione che siano sempre esistiti. Complice magari il fatto che spesso proprio questi dischi siano usciti quando i nostri ascolti erano forse troppo acerbi, oppure quando non eravamo neanche nati. Nel 1994 ero già abbastanza grande da ascoltare musica discutibile e ancora troppo giovane per capire cosa stava succedendo oltremanica, in una cittadina di cinquecentomila abitanti chiamata Bristol. Ma per arrivare al punto serve fare qualche passo indietro nella storia: va detto che sul finire degli anni ’80 la musica britannica non se la stesse vivendo troppo bene, specialmente il rock. L’ondata del punk si era ormai esaurita, i Clash si erano sciolti, new wave, funk, disco perdevano popolarità e la rave culture iniziava a spopolare mentre il paese era ancora in pieno governo Thatcher. Ed è proprio in questa anonima cittadina di cinquecentomila abitanti nel cuore industriale dell’Inghilterra più reazionaria che un piccolo manipolo di giovani scapestrati realizza un nuovo modo di interpretare l’hip-hop mescolando in modo coraggioso sonorità dance e reggae, dub elettronici, chitarre e suoni tradizionali accomunando il tutto ad un cantato onirico e più vicino al soul.

Il primo seme germogliò con Blue Lines, album di debutto dei Massive Attack nel 1991. Ma ancora non si parlava realmente di trip-hop, anche se il termine pare sia stato coniato da un giornalista di Mixmag per definire il sound del singolo In/Flux (1994) dello statunitense Dj Shadow, altro capostipite del genere. Ma questa è un’altra storia.

(continua sotto)

Tuttavia fu con i Portishead che quel termine venne definitivamente sdoganato.

Dummy, fu il loro primo lavoro in studio, uscì 25 anni fa, precisamente il 23 agosto del 1994. E come tutte le belle storie di musica nacque un po’ per caso, o per una serie fortunata di eventi. Geoff Barrow che in quegli anni si stava facendo un nome come remixer, lavorava come operatore di nastro ai Coach House Studios di Bristol aperti nell’89. Nel ’91 mentre stava assistendo alle registrazioni di Blue Lines, i Massive Attack gli permisero di utilizzare lo studio per registrare del suo materiale. Beth Gibbons invece è una ragazza di campagna che sogna di fare la cantante, vive in una piccola fattoria nelle campagne inglesi poco lontano dalla cittadina di Exter, nel Devon. A vent’anni si trasferì prima a Bath e poi a Bristol dove decise di perseguire la strada della musica esibendosi nei pub e lavorando come poteva per pagarsi da vivere. Si dice che conobbe Barrow proprio mentre era in coda fuori da un’agenzia per il lavoro.

Ed è proprio negli spazi dei Coach House Studios che, dopo aver assoldato il chitarrista jazz Adrian Francis Utley e il tecnico del suono Dave McDonald, i Portishead registrarono Dummy. I bassi avvolgenti, l’eleganza degli arrangiamenti, la melodica e a tratti inquitente voce di Beth Gibbons, mista ad una buona dose di modernità retrò hanno fatto di questo disco una colonna portante definendo il suono del movimento trip-hop dei quattro anni a venire. Uno dei meriti di questo disco fu quasi sicuramente quello di aver fatto diventare mainstream quella cosa che allora venne chiamata “il sound di Bristol” – lo avreste mai detto che Bristol sarebbe entrata nel gruppo delle città che hanno avuto un loro sound, come Detroit o Seattle?

Il primo singolo rilasciato fu Numb, un’angosciante elogio alla solitudine emotiva in chiave acid jazz, con un colpo secco di tamburo a tenere il ritmo colpendoti come una goccia che non smette di tormentarti. Dummy non è un disco felice, non c’è un solo testo di questo album che non parli di solitudine, delusioni amorose e fatica nel trovare il proprio posto nel mondo. Dalla prima traccia Mysterons alla monumentale Glory Box è un lungo e intenso lamento avvolto da un velo di tristezza e depressione. Sour Times non è il primo singolo di Dummy, ma avrebbe avuto tutte le carte in regola per esserlo. È quello il cui video mostra le scene del loro cortometraggio To Kill a Dead Man, le cui immagini compongono anche la copertina del disco. “Cause nobody loves me / It’s true / Not like you do” è il leitmotiv del brano, e questa singola riga lascia spazio a talmente tante interpretazioni che è come cercare di guardarsi dentro uno specchio rotto. Sour Times è lugubre, romantica, disperata e in qualche modo rilassante al tempo stesso. Un pezzo praticamente perfetto con i campionamenti di brani jazz e funky come Danube Incident di Lalo Schifrin e Spin It-jig di Smokey Brooks. E poi c’è Wandering Star, ricca di riferimenti biblici, una richiesta di aiuto se non di condivisione di una sofferenza da cui è impossibile fuggire. La giornata è bella, tutto sembra a posto ma la tristezza è ancora li e le sembra che smetterà di soffrire solo se muore, “And the time that I will suffer less / Is when I never have to wake”.

(continua sotto)

Il primo disco dei Portishead è pieno di significati nascosti e interpretabili in mille modi diversi, è un esperienza introspettiva di 50 minuti in cui se ne può uscire emotivamente sollevati o devastati, a seconda dell’animo di chi lo ascolta. Roads è forse il pezzo più intenso dell’album, in cui traspare tutta la fatica e la nell’adattarsi al mondo degli adulti, a ritrovarsi e trovare la propria strada nella vita tra insuccessi, solitudine, delusioni ma anche gratificazioni. Per Beth Gibbons a vent’anni non dev’essere stato facile lasciare tutto per trasferirsi lontana da casa e inseguire i suoi sogni, in una città sconosciuta e con pochi soldi in tasca. E sia il testo che il modo di cantarlo in Roads lasciano intravedere tutta questa fatica e questa fragilità, fluttuando su distorsioni di chitarra che suonano come flashback. Pedestal e Biscuit danno voce a quell’ansia latente che è poi diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della band, duettando nella prima tra skratch e tromba in sonorità vicine alla bossa nova.

Si arriva così al brano finale dell’album, forse il più famoso, nonché quello che li fece entrare a gamba tesa nelle classifiche mondiali.

Glory Box è un termine australiano per un mobile in cui le donne conservano abiti e altri oggetti in preparazione al matrimonio. Ma il titolo non appare nel testo, che parla comunque della relazione sentimentale di una donna stanca dell’amore, che è così complicato. É pronta a dare il suo cuore e “leave it to the other girls to play”. Vorrebbe che il suo partner provi a vedere le cose dal suo punto di vista “So don’t you stop being a man / Just take a little look from our side if you can.” Ed è la sua incapacità (o forse riluttanza) a impedirle di essere semplicemente in grado di amarlo come vorrebbe. Una canzone senza tempo di cui troppe persone non sono ancora a conoscenza del suo vero significato. Ed è quasi certo che ogni donna che sia stata a quel punto di una relazione in cui il sentimento inizia a sgretolarsi possa simpatizzare con un testo così straordinariamente sincero. Inoltre, lirismo a parte, questa è forse una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato. La melodia discendente del basso, le corde scintillanti, la distorsione e la voce della Gibbons, è tutto semplicemente fantastico. Come del resto lo sono anche i campionamenti utilizzati, dalla cover di Hey Jude dei Clarence Wheeler and The Enforcers a Ike’s Rap II di Isaac Hayes. Se non mi credete guardate questa versione con tanto di orchestra per la registrazione di Live At Roseland NY, il modo in cui Beth si appende disperatamente al microfono con la sigaretta accesa tra le dita, è di un’intensità tale da scalfire anche il cuore più granitico. Il disco termina così, con Glory Box a chiudere un’opera davvero monumentale, di quelle che si registrano una sola volta nella vita.

Dopo un esordio del genere trascorreranno altri tre anni prima di un nuovo disco- l’omonimo Portishead – e poi altri undici per vedere il loro terzo lavoro in studio chiamato appunto – senza troppa fantasia – Third. Insomma da qualunque lato lo si guardi, Dummy è un disco speciale, con testi tutt’ora attualissimi. Uno di quei capolavori che ti scava nell’anima e tenta di strozzartela con un nastro di velluto, capaci di farti sprofondare in uno sconvolgente vortice emozionale, mostrandoti al contempo una via d’uscita da quella spirale di angoscia senza mai darti però la possibilità di raggiungerla. E a venticinque anni dalla sua uscita resta ancora innegabilmente il manifesto definitivo di quel movimento musicalmente rivoluzionario che è stato il trip-hop.

Partecipa alla conversazione!